耳鼻咽喉外科/鼻息肉

| 醫學電子書 >> 《耳鼻咽喉外科學》 >> 鼻腔疾病 >> 鼻息肉 |

| 耳鼻咽喉外科學 |

|

|

鼻息肉(nasal polypus)是常見疾病,多見於成年人,好發於中鼻甲游離緣、篩竇、篩泡、篩骨鉤突、半月裂孔及上頜竇口等處。

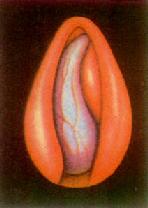

鼻息肉

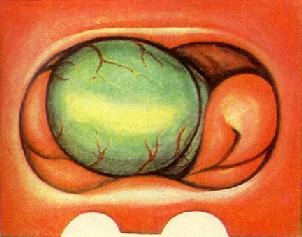

後鼻孔息肉

【病因】

由鼻部粘膜長期水腫所致,是多種因素共同作用的結果,以變態反應和慢性炎症為主要原因。

【病理】

開始為局部粘膜水腫、半透明隆起、無蒂,此時稱息肉樣變性。病變繼續發展,因水腫組織的重力作用,逐漸下垂而形成有蒂的息肉。鼻息肉可分為水腫型(粘液型)、血管型(出血型)、纖維型、囊腫型等數種,一般常見者為水腫型或混合出現。

【臨床表現】

以進行性鼻塞為主,隨息肉緩慢長大,逐漸成為持續性鼻塞。常伴有鼻竇炎,使鼻涕增多。可有嗅覺障礙及頭痛等症状。可單發或多發,單側或雙側,多數為多發性及雙側性。息肉生長過大時,外鼻可發生畸形,鼻樑變寬而膨大形成「蛙鼻」。懸垂於後鼻孔的單發性息肉,稱後鼻孔息肉(choanal polyp)。

【檢查】

前鼻鏡檢查可見鼻腔內有一個或多個表面光滑呈灰白色或淡紅色、半透明的新生物,如新鮮荔枝狀或去皮葡萄狀或呈儲水橡皮袋狀(鼻部彩圖3)。觸診時柔軟,可移動,不易出血,不感疼痛,根據上述典型發現,診斷較易。後鼻孔息肉有時通過前鼻孔不易看到,檢查時須先將鼻粘膜加以收縮,並行後鼻鏡檢查。鼻內窺鏡檢查及X線鼻竇攝片,可明確病變的部位和範圍。

【診斷】

根據其形狀、色澤並觸診,診斷多無困難,但應與鼻腔內類似鼻息肉表現的其它病變進行鑒別:

(一)鼻中隔粘膜肥厚或中鼻甲肥大:呈息肉樣變者均可被誤診為鼻息肉。前者表面顏色較紅,基底較寬而不易活動,觸診時較硬。

(二)腦膜-腦膨出:可做顱骨側位或顱基位X線攝片,亦可做X線額部斷層攝片,可見顱骨缺損。

(三)內翻性乳頭狀瘤(inverting papilloma):外形如多發性息肉,表面粗糙,色灰白或淡紅。病理組織學上特點是上皮向基底方向呈內翻性生長。手術時易出血,術後易複發,並可惡變。

(四)鼻咽纖維血管瘤:常發生於男性青年鼻腔後段及鼻咽部,基底廣,色深紅或灰色,呈圓形或結節狀或分葉狀,並向四周擴散,可反覆鼻衄,甚至大量出血。

(五)鼻部惡性腫瘤:凡單側進行性鼻塞、鼻涕帶血並伴有劇烈頭痛、面部麻木者,均應考慮鼻部惡性腫瘤的可能,須施行活檢明確診斷。

【治療】

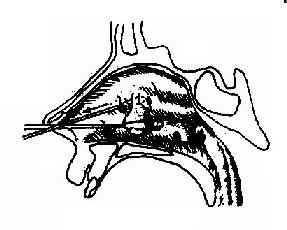

主要為手術切除(圖4-4),並給予病因治療。對反覆複發者可考慮行篩竇開放或根治術。術後可給予抗組織胺及腎上腺皮質激素類藥物以防複發。

圖4-4 鼻息肉摘除術

參看

|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 關於「耳鼻咽喉外科/鼻息肉」的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |