凝血因子

| A+醫學百科 >> 凝血因子 |

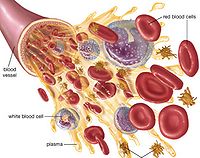

凝血因子是參與血液凝固過程的各種蛋白質組分。它的生理作用是,在血管出血時被激活,和血小板粘連在一起並且補塞血管上的漏口。這個過程被稱為凝血。它們部分由肝生成。可以為香豆素所抑制。為統一命名,世界衛生組織按其被發現的先後次序用羅馬數字編號, 有凝血因子Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,Ⅺ,Ⅻ,Ⅻi等,因子XIII以後被發現的凝血因子,經過多年驗證,認為對於凝血功能,無決定性的影響,不再列入凝血因子的編號。因子 VI 事實上是活化的第五因子,已經取消因子VI的命名。

目錄 |

主要凝血因子

因子 I, 纖維蛋白原

因子 II, 凝血素

因子 III, 凝血酶原酶

因子 IV, 鈣(Ca2+) 因子

因子 V, 促凝血球蛋白原,易變因子

因子 VII, 轉變加速因子前體,促凝血酶原激酶原,輔助促凝血酶原激酶

因子 VIII, 抗血友病球蛋白A (AHG A), 抗血友病因子A (AHFA),血小板輔助因子 I, 血友病因子 VIII 或 A,

因子 IX, 抗血友病球蛋白B (AHG B),抗血友病因子B (AHF B),血友病因子 IX 或 B

因子 X, STUART(-PROWER)-F, 自體凝血酶原C

因子 XI, ROSENTHAL因子,抗血友病球蛋白C

因子 XII, HAGEMAN因子, 表面因子

因子 XIII, 血纖維穩定因子

輔助凝血因子

FITZGERALD因子

FLETCHER因子 (激肽釋放酶原)

von-Willebrand-因子

被取消資格的凝血因子

因子 VI, 促凝血球蛋白:其實是活化後的第五因子。

這些因子共同作用,會導致凝血。

如果一種或多種凝血因子缺失,會導致「血友病」: 血液病,血友病。

同義語 縮寫符號 血漿濃度 在血清中 貯存穩定性 參與凝血途徑

Ⅰ 纖維蛋白原 Fg 2000-4000 無 穩定 共同

Ⅱ 凝血酶原 200 有10%-12% 穩定 共同

Ⅲ 組織凝血激酶 TF 外源

Ⅴ 前加速素 5-10 無 不穩定 共同

Ⅶ 前轉變素 2 有 穩定 外源

Ⅷ 抗血友病因子 AHG 〈10 無 不穩定 內源

Ⅸ 血漿凝血激酶 PTC 3-4 有 較穩定 內源

Ⅹ Stuart Power因子 6-8 有 穩定 共同

Ⅺ 血漿凝血激酶前質 PTA 4 有 穩定 內源

Ⅻ 接解因子 HF 2.9 有 穩定 內源

PK 激肽釋放酶原 PK 1.5-5.0 有 穩定 內源

HMWK 高分子量激肽原 HMWK 7 有 穩定 內源

ⅩⅢ 纖維蛋白穩定因子 FSF 25 無 穩定 共同

臨床應用

通常認為PT延長代表凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的活性低於正常或抗凝物質的存

在。肝功能輕度受損,PT仍可正常,它僅在肝實質細胞嚴重損害時才明顯延長。僅

以PT判斷肝病患者凝血功能異常和肝細胞損傷程度是不夠的,如同時測定凝血因子

的活性,可能更有價值。

大多數研究認為急性肝炎和慢性肝炎輕度患者,凝血因子Ⅱ活性正常或輕度下

降;慢性肝炎中度、重度和肝硬化患者,凝血因子Ⅱ活性水平明顯下降,說明它的

降低程度與肝細胞損害程度密切相關。有研究認為異常凝血酶原(protein-Ⅱin

ducedbyvitaminKabsence,PIVKA-Ⅱ)可用於原發性肝癌的診斷,部分AFP陰

性的原發性肝癌患者PIVKA-Ⅱ陽性,還有研究認為小肝癌患者PIVKA-Ⅱ陽性率高於

AFP[8],它還有助於原發性肝癌的病情變化及療效判斷[9],在臨床上應聯合檢測

AFP與PIVKA-Ⅱ。

研究顯示凝血因子Ⅴ活性在肝功能失代償或嚴重肝病時才減少,故認為它是判

斷肝病患者預後的良好指標。Izumi等[10]研究顯示:對乙醯氨基酚誘導的需肝移

植的暴發性肝功能衰竭患者,凝血因子Ⅴ活性<20%時對死亡的陽性預測值為0.49,

<10%時為0.57;而其它原因誘導的需肝移植的暴發性肝功能衰竭患者,凝血因子Ⅴ

活性<20%時對死亡的陽性預測值為0.85,<10%時為1.00,因此認為凝血因子Ⅴ活性

是判斷非對乙醯氨基酚誘導的暴發性肝功能衰竭患者預後的最佳預測指標。鄒正升

等[11]研究認為凝血因子Ⅴ水平比PTA更特異的反映重型肝炎患者的預後,兩者聯

合可能有助於更早更準確診斷重型肝炎,同時指出應加強重型肝炎因子Ⅴ的檢測及

重視因子Ⅴ在作為肝衰竭患者行肝移植術時的主要篩選指標的研究。凝血因子Ⅴ活

性除用於判斷預後外,還與血栓的形成密切相關,可作為門靜脈血栓形成的預測指

標。

凝血因子Ⅶ的半衰期最短(4~6h),血漿含量較低(0.5~2mg/L),故可作

為肝病患者蛋白質合成功能減退的早期診斷指標。Rodriguez-Inigo等[12]在慢性

肝病患者通過肝活檢組織原位雜交的方法檢測到凝血因子Ⅶ的表達與肝纖維化的分

級呈負相關,可作為預測纖維化程度的指標。凝血因子Ⅶ活性還與預後有著密切的

聯繫,如Violi等研究認為凝血因子Ⅶ活性<34%的肝硬化患者93%在隨訪10月內死亡

,故認為它是肝硬化患者預後好壞的早期預測指標,可更好識別肝移植候選人。肝

硬化患者凝血因子Ⅶ活性可明顯下降,凝血因子Ⅶ缺乏可導致血小板活性的改變,

結合血小板計數減少使出血時間延長,因此對有創診斷與治療的肝硬化患者,還應

該用凝血因子Ⅶ活性進行出血危險度的評估,而不能僅看血小板計數[13]。除診斷

之外,重組凝血因子Ⅶ可以有效地糾正肝病患者凝血異常,有利於有創性檢查的進

行[14]。

凝血因子Ⅷ不僅由肝細胞產生,而且由竇內皮細胞與庫普弗細胞產生,其它組

織如腎臟也可產生。當肝細胞合成功能減退時,竇內皮細胞及庫普弗細胞仍維持凝

血因子Ⅷ的合成;肝臟清除功能減退,內毒素及免疫因素刺激使它的合成與釋放增

加[15]。范威氏因子(vonwillebrandfactor,vWF)主要由肝外合成,肝硬化患

者可能由於內毒素血症,血管內皮細胞功能異常,使其釋放增加;vWF分解蛋白酶

對其分解減少,也使其血漿水平升高。在大多數病毒性肝炎患者凝血因子Ⅷ活性、

vWF均明顯升高。但肝病合併DIC者,由於凝血因子大量消耗,使凝血因子Ⅷ活性

水平降低,故我國將凝血因子Ⅷ活性小於正常50%作為診斷肝病合併DIC的必備條件

之一。

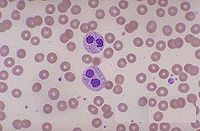

參與血液凝固過程的各種組分;其中大多是含糖的絲氨酸蛋白酶。整個凝血過程大致上可分為兩個階段,凝血酶原的激活及凝膠狀纖維蛋白的形成。

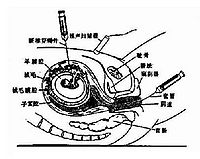

凝血酶原激活

體內存在有內源性及外源性兩種激活系統。前者是指心血管內膜受損,或血液流出體外通過與異常表面接觸而激活因子Ⅻ(Hageman factor)。後者則由於組織損傷釋放出因子Ⅲ,從而激活因子Ⅶ。兩者都能啟動一系列連鎖反應,並在因子Ⅹ處匯合,最後都導致凝血酶原的激活及纖維蛋白的形成。

內源性激活系統

整個凝血酶的激活途徑如圖1所示。當血液與帶負電荷的膠原蛋白(皮膚血管外壁)或異體表面(如高嶺土、玻璃等)接觸時,因子Ⅻ就由酶原激活成Ⅻa,後者除能激括因子Ⅺ外,又同時使血漿前舒緩激肽釋放酶激活。激活後的激肽釋放酶在高分子量激肽原的促進下反過來又進一步使因子Ⅻ激活,但此時不再是接觸激活而是肽鍵水解激活(見蛋白水解酶),使成為因子Ⅻf。這是一正反饋效應,不論Ⅻa或Ⅻf都具有相同的活力。激活後的Ⅻa在Ca2+存在下接著又使因子Ⅸ激活。 因子Ⅻ是由596個胺基酸殘基所組成,因子Ⅺ是由兩個亞基所組成,每一亞基含607個胺基酸殘基,其結構與血漿激肽釋放酶很類似。

因子Ⅸ由416個胺基酸殘基所組成,激活時釋放出一肽段,形成由二硫鍵連結的兩條肽鏈。與磷脂結合的部位在輕鏈,而酶的催化活性部位則在重鏈。活化的因子Ⅸa在Ca2+與磷脂存在下與因子Ⅷ形成複合物,使因子Ⅹ激活為因子Ⅹa。在正常生理條件下磷脂由血小板提供,在此反應中因子Ⅸa起酶催化作用,而因子Ⅷ只是起調節作用,由於它也能與因子Ⅹ結合,從而使局部的底物濃度增高。事實上單獨因子Ⅸa也能使因子Ⅹ激活,但在因子Ⅷ參與下反應速度可增加數千倍以上。因子Ⅷ還需有因子Ⅹa及凝血酶的激活而成為因子Ⅷ',這裡也是一正反饋效應。因子Ⅷ是一分子量達百萬以上的糖蛋白,高鹽濃度下解離成分子量約20萬的亞基。若體內由於基因缺陷,因子Ⅷ欠缺或無活性,在臨床上就表現出先天性血友病。因此因子Ⅷ又稱為抗血友病因子。

因子Ⅹ是由448個胺基酸殘基所組成,激活時釋放出一肽段,形成由二硫鍵連結的兩條肽鏈。它與因子Ⅸ相似,與磷脂及因子Ⅴ的結合部位在輕鏈,而酶的催化活性部位在重鏈。

激活後的因子Ⅹ與Ca2+、磷脂及因子Ⅴ共同形成一複合物,後者最終使凝血酶原激活為凝血酶。因子Ⅴ的性質與因子Ⅷ有很多相似之處,它不是起酶的催化作用,而是加速凝血酶原的激活,當因子Ⅴ與磷脂同時存在時激活過程可加速2萬倍。 同樣因子Ⅴ也可被凝血酶激活成Ⅴ',成為另一正反饋效應。因子Ⅴ也是一大分子量的糖蛋白,由分子量約30萬的亞基所組成,在體內極不穩定,容易被體內蛋白C(也是一種絲氨酸蛋白酶)所破壞,因此稱為不穩定因子。

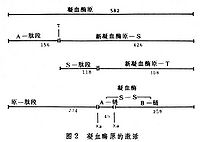

凝血酶原(即因子Ⅱ)由 581個胺基酸殘基所組成,當被因子Xa複合物激活時,幾乎同時在肽鍵Arg(精274)-Thr(蘇275)及Arg(精322)-Ile(異亮323)處水解,並自N端釋放出分子量約3萬的肽段(殘基1~274),形成由兩條肽鏈通過二硫鍵連接的凝血酶。激活後的凝血酶又能催化降解凝血酶原,在殘基Arg(156)-Ser(157)處的肽鍵水解,釋放出A肽段並形成新凝血酶原-S,後者就不易再被Xa所激活。有人認為片段A通過Ca2+及磷脂與因子Xa相結合,如果此肽段被水解除去後,新凝血酶原-S就喪失與因子Xa結合的能力,即使它仍含有可被因子Χa專一水解的肽鍵,反應也極不易進行。這是凝血酶原激活過程的一個重要的負反饋調節機制,避免了體內由於產生過量凝血酶而引起血栓。

當凝血酶原激活時從N端釋放的肽段,大致上可分為兩個區域,即A肽段(殘基1~156)及S-肽段(殘基157~274)。此兩肽段在胺基酸組成上特別是二硫鍵的位置非常相似,其中有31個胺基酸殘基完全相同,在構型上似乎各自成為獨立的單位,被稱為「環餅」結構。一般認為此兩環形結構能分別與因子Xa相結合,因而可在兩個肽鍵處(殘基274~275,322~323)同時水解而激活成凝血酶。 如果只有殘基 274處的肽鍵被因子Xa水解,生成的新凝血酶原-T則不能再激活成凝血酶。

外源性激活系統

體內組織損傷時釋放出因子Ⅲ,也稱為組織因子。 在Ca2+存在下它能與血液中已活化的因子Ⅷ形成複合物,就能使因子Ⅹ激活,此後就與內源性激活途徑的反應步驟相同。通過外源性途徑血液凝固在10多秒鐘內即可完成,而通過內源性途徑則需數分鐘。

因子Ⅲ為一膜糖蛋白,由263個胺基酸殘基所組成,存在於血管內皮細胞,分布於體內各組織,在肺、腦、胎盤中更豐富。如果細胞膜受到損失它就隨之釋放。因子Ⅲ的作用類似於因子Ⅷ及Ⅴ,也是調節因子,不同的是,由於存在於膜上,因而無需血小板的磷脂參與。因子Ⅶ激活因子Ⅹ的機理類似於因子Ⅸ。上述內源或外源系統中各凝血因子Ⅻ、Ⅺ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅶ,凝血酶以及與凝血系統有關的激肽釋放酶、蛋白C都屬於絲氨酸蛋白酶,它們活性部位附近的胺基酸排列順序都與胰蛋白酶極為相似,不同的是它們都是糖蛋白。

因子Ⅶ是由406個胺基酸殘基所組成,激活時不釋放出肽段,其結構與因子Ⅸ、Ⅹ很相似。

凝血因子與維生素K 在凝血酶原近N端的肽段中有一種特殊胺基酸,即γ-羧基谷氨酸。由於在同一谷氨酸側鏈中含有兩個羧基,與Ca2+的親合力就特彆強。這樣,凝血酶原就可通過Ca2+再與磷脂結合,這是因子Ⅹ激活凝血酶原所必需的。若動物給以維生素K的拮抗劑,如雙羥香豆素,則在凝血酶原分子中原有的γ-羧基谷氨酸殘基又被正常谷氨酸所取代,同時凝血機能也受到損害,由此認為維生素K是作為γ羧化酶的輔酶,在凝血酶原分子中總共有10個γ-羧基谷氨酸,它們都集中於N端32個胺基酸殘基的肽段上(圖3)。這就不難理解,一旦A肽段被凝血酶自身降解而除去後,留下的新凝血酶S就很難再被因子Ⅹa所激活。除凝血酶原外其他與維生素K有關的凝血因子還有因子 Ⅸ、Ⅹ及Ⅶ,還包括使因子Ⅴ、Ⅷ失活的蛋白C。它們在N端肽段附近都有類似的順序,γ-羧基谷氨酸的位置也都不變,激活後都形成兩條鏈,輕鏈為N端部分,含有γ-羧基谷氨酸,因而能與Ca2+及磷脂相結合。 重鏈為C端部分,含有酶的催化中心。

纖維蛋白的形成

從纖維蛋白原轉變為纖維蛋白大致上可分為三個階段:

纖維蛋白單體的形成

纖維蛋白原(因子Ⅰ)為一分子量約34萬的糖蛋白,

是由兩個完全相同的亞基所組成,每一亞基又含有三條肽鏈,即α、β、γ 鏈,彼此通過二硫鍵相互連接。此三條肽鏈分別含610、461及410個胺基酸殘基。 兩個亞基在肽鏈N端附近再通過三對二硫鍵將對稱的二亞基連結起來(圖4)。因此整個纖維蛋白原分子可用 (Aα,Bβ,γ)2來表示,A、B分別代表被凝血酶自α、β肽鏈N末端水解釋放的肽段,形成纖維蛋白後則用(α、β、γ)2來表示。在纖維蛋白分子中二硫鍵的位置相當集中,存在有所謂「二硫鍵節」的結構,其位置也靠近肽鏈的N端(圖4)。β與γ肽鏈的胺基酸順序很相似,特別近C端附近約有1/3是相同的。有人根據纖維蛋白原的理化性質提出了圖5 的模型,球體間的連接部分即為螺旋區,由三條肽鏈形成繩索狀的螺旋結構。 肽鏈C端球體的大小與形狀類似血漿白蛋白,結構較緊密,並連接一條鬆散的α鏈C端肽段,容易被纖溶酶或其他蛋白酶所降解。

當凝血酶作用於纖維蛋白原時首先自 α鏈的 N端處釋放出一16肽的肽段A,經過一滯後期後自β鏈的N端開始加速釋放出一14肽的肽段B,剩下的部分即為纖維蛋白的單體。不同種屬的纖維蛋白原A、B肽段的水解位置都在Arg(精)-Gly(甘)肽鍵上。肽段A、B的胺基酸組成可因不同種屬而有很大差異,但都帶有2~6個負電荷,並含有某些特殊胺基酸,如肽段A中含有帶磷酸基的絲氨酸,肽段B中含有帶硫酸基的酪氨酸。正因為肽段A、B帶有淨負電荷,使纖維蛋白原分子在未經凝血酶降解前,由於靜電相斥而不能聚合。

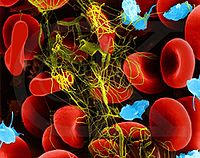

纖維蛋白單體的聚合 在纖維蛋白單體的聚合過程中肽段A的釋放起主要作用,先是首尾聚合,而肽段B的釋放能使聚合加速並開始側向聚合。纖維蛋白單體由於A、B肽段的釋放,在每一亞基中暴露出兩個相嵌的互補區,單體間就可藉非共價鍵首尾或側向聚合,隨著側向聚合程度加深,血塊顯得粘稠,由透明轉向不透明。

纖維蛋白的交聯

激活後的凝血酶除降解纖維蛋白原釋放肽段A、B外,

在Ca2+存在下又同時迅速使因子ⅩⅢ激活,後者能使聚合的纖維蛋白在鄰近的肽鏈間形成橋鍵,而成為穩定而交聯的纖維蛋白多聚體,即使在5M尿素溶液中也不溶解,而交聯前的凝膠在此條件下則可溶解。因子ⅩⅢ為轉谷氨醯胺酶,它使肽鏈間賴氨酸殘基上的ε氨基與谷氨醯胺殘基上的γ醯胺基連結成新的肽鍵。每一纖維蛋白單體最多能形成6個共價橋鍵,若每分子內有2~3個,就可形成很穩定的交聯纖維蛋白。

長期的進化使纖維蛋白原成為理想的止血劑,如在未激活前分子間由於靜電相斥不能聚合而成為溶膠;位於肽鏈N端的A、B肽容易被凝血酶水解除去,隨之靜電效應消失,凝膠迅速形成;在肽鏈C末端附近又可再形成橋鍵,使成為穩定的凝膠並有足夠的機械強度;分子量大,親水性強、呈對稱性,符合凝膠特性;分子中含一段繩索狀螺旋結構區,容易被蛋白酶降解,在體內不致於形成血栓;纖維蛋白凝膠的降解產物具有抑制凝血酶的活力,也能阻止纖維蛋白單體的聚合,從而起到自身調節的反饋作用。

在凝血體系中除了各因子間的正負反饋及自身調節外,屬於蛋白酶的凝血因子又受血漿中相應的蛋白酶抑制劑的制約,例如血漿中的抗凝血酶Ⅲ(ATⅢ,antithro-mbinⅢ),除能專一抑制凝血酶外,還能抑制因子Ⅹa、Ⅸa、及Ⅶa,特別對Ⅹa的抑制效果尤其顯著。肝素能大大加速AT-Ⅲ的抑制作用,因而在臨床上被用作重要的抗凝劑。除AT-Ⅲ外血漿中還有其他蛋白酶抑制劑,如α1抗蛋白酶、抗纖溶酶及α2巨球蛋白等,它們對凝血因子中的各蛋白酶也都有一定程度的抑制作用。

| 血液 |

|---|

| 白血病 和 白血球 |

| 淋巴系統: 淋巴性白血病 (急性, 慢性) | 淋巴瘤 (霍奇金淋巴瘤, 非霍奇金淋巴瘤) | 淋巴增生 | 骨髓癌 (多發性骨髓癌, 質漿細胞瘤) |

| 骨髓: 骨髓性白血病 (急性, 慢性) | 骨髓增殖性疾病 (原發性血小板增多症, 紅血球增多症) | 骨髓成形不良症候群 | 骨髓纖維化 | 嗜中性白血球過低症 |

| 紅血球 |

| 貧血 | 血色病 | 鐮狀細胞貧血 | 地中海貧血 | 溶血性貧血 | 再生不良性貧血 | 蠶豆症 | 遺傳性球形紅細胞增多症 | 遺傳性橢圓形紅血球增多症 | 其他血紅蛋白病 |

| 凝血因子和血小板 |

| 血栓形成 | 深靜脈血栓形成 | 肺栓塞 | 血友病 | 自發性血小板缺乏紫斑症 | 血栓性血小板缺乏紫斑症 | 彌散性血管內凝血 |

| 關於「凝血因子」的留言: | |

給凝血因子條目的留言--110.243.136.169 2020年5月9日 (六) 14:02 (CST) 留言:II因子是凝血酶原,和凝血素不一樣吧 | |

| 添加留言 | |