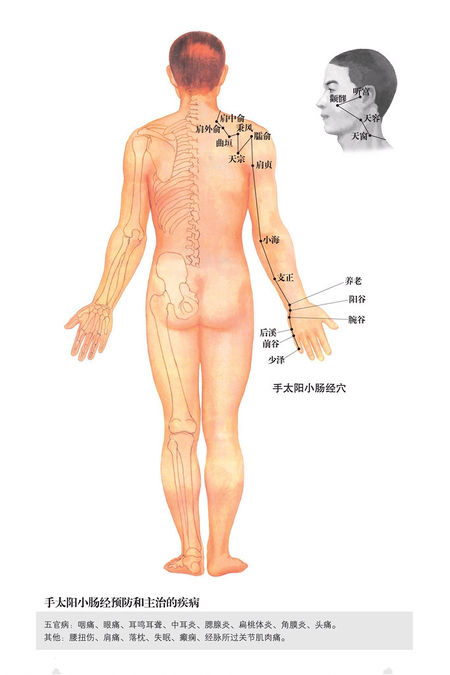

手太陽小腸經穴

小 (→臑俞穴) |

小 |

||

| 第117行: | 第117行: | ||

[解剖] 有指掌側固有動、靜脈,指背動脈形成的動、靜脈網;布有尺神經手背支。 | [解剖] 有指掌側固有動、靜脈,指背動脈形成的動、靜脈網;布有尺神經手背支。 | ||

| - | + | [ 主治 ] 頭痛,目翳,咽喉腫痛,乳癰,乳汁少,昏迷,熱病。 | |

| - | + | [配伍] 配膻中 、 乳根治 乳汁少 、 乳 癰 。 | |

| - | + | [刺灸法] 淺刺0.1寸或點刺出血 。 | |

| - | + | [附註] 手太陽經所出為「井」。 | |

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

| - | + | ||

===[[前谷穴]]=== | ===[[前谷穴]]=== | ||

[定位] 在手尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)前的掌指橫紋頭赤白肉際。 | [定位] 在手尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)前的掌指橫紋頭赤白肉際。 | ||

在2022年2月13日 (日) 07:39所做的修訂版本

| A+醫學百科 >> 人體穴位 >> 手太陽小腸經穴 | 人體穴位圖 |

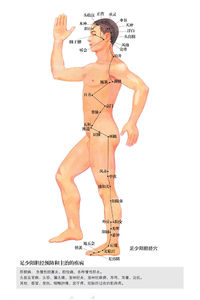

手太陽小腸經穴,歸屬於手太陽小腸經的腧穴。據《針灸甲乙經》及《醫宗金鑒》等書載述,手太陽小腸經所屬穴計有:少澤穴、前谷穴、後溪穴、腕骨穴、陽谷穴、養老穴、支正穴、小海穴、肩貞穴、臑俞穴、天宗穴、秉風穴、曲垣穴、肩外俞穴、肩中俞穴、天窗穴、天容穴、顴髎穴、聽宮穴。共十九穴。

目錄 |

手太陽小腸經穴國家標準部位

Sshoutaiyang Xiaochangjingxue

points of smalI Intestine Meridian of Hand-Taiyang,SI。

| 編號 | 穴名 | 拼音 | 位置 |

|---|---|---|---|

| SI1 | 少澤 | Shaoze | 在手小指末節尺側,距指甲角.1寸(指寸)。 |

| SI2 | 前谷 | Qiangu | 在手尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)前的掌指橫紋頭赤白肉際。 |

| SI3 | 後溪 | Houxi | 在手掌尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)後的遠側掌橫紋頭赤白肉際。 |

| SI4 | 腕骨 | Wangu | 在手掌尺側,當第5掌骨基底與鉤骨之間的凹陷處,赤白肉際。 |

| SI5 | 陽谷 | Yanggu | 在手腕尺側,當尺骨莖突與三角骨之間的凹陷處。 |

| SI6 | 養老 | Yanglao | 在前臂背面尺側,當尺骨小頭近端橈側凹陷中。 |

| SI7 | 支正 | Zhizheng | 在前臂背面尺側,當陽谷與小海的連線上,腕背橫紋上5寸。 |

| SI8 | 小海 | Xiaohai | 在肘內側,當尺骨鷹嘴與肱骨內上髁之間凹陷處。 |

| SI9 | 肩貞 | Jianzhen | 在肩關節後下方,臂內收時,腋後紋頭上1寸(指寸)。 |

| SI10 | 臑俞 | Naoshu | 在肩部,當腋後紋頭直上,肩胛岡下緣凹陷中。 |

| SI11 | 天宗 | Tianzong | 在肩胛部,當岡下窩中央凹陷處,與第四胸椎相平。 |

| SI12 | 秉風 | Bingfeng | 在肩胛部,岡上窩中央,天宗直上,舉臂有凹陷處。 |

| SI13 | 曲垣 | Quyuan | 在肩胛部,岡上窩內側端,當臑俞與第2胸椎棘突連線的中點處。 |

| SI14 | 肩外俞 | Jianwaishu | 在背部,當第1胸椎棘突下,旁開3寸。 |

| SI15 | 肩中俞 | Jianzhongshu | 在背部,當第7頸椎棘突下,旁開2寸。 |

| SI16 | 天窗 | Tianchuang | 在頸外側部,胸鎖乳突肌的後緣,扶突後,與喉結相平。 |

| SI17 | 天容 | Tianrong | 在頸外側部,當下頜角的後方,胸鎖乳突肌的前緣凹陷中。 |

| SI18 | 顴髎 | Quanliao | 在面部,當目外眥直下,顴骨下緣凹陷處。 |

| SI19 | 聽宮 | Tinggong | 在面部,耳屏前,下頜骨髁狀突的後方,張口時呈凹陷處。 |

手太陽小腸經穴詳解

少澤穴

[定位] 在手小指末節尺側,距指甲角.1寸(指寸)。

[解剖] 有指掌側固有動、靜脈,指背動脈形成的動、靜脈網;布有尺神經手背支。

[主治] 頭痛,目翳,咽喉腫痛,乳癰,乳汁少,昏迷,熱病。

[配伍] 配膻中、乳根治乳汁少、乳癰。

[刺灸法] 淺刺0.1寸或點刺出血。

[附註] 手太陽經所出為「井」。

前谷穴

[定位] 在手尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)前的掌指橫紋頭赤白肉際。

[解剖] 有指背動、靜脈;布有尺神經手背支。

〖主治疾病〗 頭痛,目痛,耳鳴,咽喉腫痛,乳少,熱病。

〖人體穴位配伍〗 配耳門穴、翳風穴治耳鳴。

〖刺灸法〗 直刺0.3~0.5寸。

〖附註〗 手太陽經所溜為「滎」。

前谷穴 滎穴,屬水

後溪穴

[定位] 在手掌尺側,微握拳,當小指本節(第5掌指關節)後的遠側掌橫紋頭赤白肉際。

[解剖] 在小指尺側,第5掌骨小頭後方,當小指展肌起點外緣;有指背動、靜脈,手背靜脈網;布有尺神經手背支。

主治 ①頭項強痛、腰背痛、手指及肘臂攣痛等痛證。

②耳聾,目赤。

③癲狂癇。

④瘧疾。

操作 直刺0.5~l寸。治手指攣痛可透刺合谷穴。

臨床運用 現代常用於治療急性腰扭傷、落枕、耳聾、精神分裂症、癔病、角膜炎等。配天柱主治頸項強直、落枕;配翳風、聽宮主治耳鳴、耳聾。

實用小技巧 對於長期在電腦前工作或學習的朋友,每過一小時把雙手後溪穴放在桌沿上來回滾動三到五分鐘,可以緩解調節長期伏案以及電腦對人體帶來的不良影響

【備註】輸穴;八脈交會穴(通於督脈)

腕骨穴

[定位] 在手掌尺側,當第5掌骨基底與鉤骨之間的凹陷處,赤白肉際。

[解剖] 淺層布有前臂內側皮神經,尺神經掌支,尺神經手背支和淺靜脈等。深層有尺動,靜脈的分支或屬支。

功效 舒筋活絡,泌別清濁。

主治病症 頭痛,項強,耳鳴耳聾,目翳,肩臂疼痛麻木,腕痛,指攣,脅痛,熱病汗不出,口腔炎,黃疸,消渴,糖尿病,瘛瘲,驚風,瘧疾。

操作 直刺0.3~0.5寸;可灸。

臨床應用 1)治消渴,糖尿病∶腕骨,胰俞,脾俞,足三里,三陰交。

2)治高熱,驚風,瘛瘲∶腕骨,通里。

3)治脅痛,黃疸,膽囊炎∶腕骨,太沖,陽陵泉。

陽谷穴

[定位] 在手腕尺側,當尺骨莖突與三角骨之間的凹陷處。

[解剖] 在手掌筋膜深面, 尺神經的深支和尺動脈的掌深支行於小魚際肌淺面, 支配並營養該肌群, 動脈還組成掌深弓。 針經上述諸結構, 經小指的展肌、短屈肌與對掌肌的起點附著的豆鉤韌帶, 達鉤骨前緣的骨膜。腕掌側(動脈)網較細小, 由尺、橈動脈的腕掌支, 掌淺弓的返支和骨間掌側動脈的分支組成。自該網發出小支至腕關節和腕骨。

【特異性】 五輸穴之經穴,五行屬火。

【功用】明目安神,通經活絡。

【主治病症】

1. 精神神經系統疾病:精神病,癲癇,肋間神經痛,尺神經痛;

2. 五官科系統疾病:神經性耳聾,耳鳴,口腔炎,齒齦炎, 腮腺炎。

【刺灸法】

刺法:直刺0.3~0.5寸,局部酸脹,可擴散至整個腕關節。

灸法:艾炷灸3~5壯,艾條灸5~10分鐘。

養老穴

[定位] 在前臂背面尺側,當尺骨小頭近端橈側凹陷中。

[解剖] 腕背側(動脈)網位於腕骨及橈、尺骨下端的背面。由橈、尺動脈的腕背支、骨間掌側和骨間背側動脈的末端組成。

【特異性】 手太陽經之郄穴。

【功用】清頭明目,舒筋活絡。

【主治病症】

1. 精神神經系統疾病:腦血管病後遺症,肩臂部神經痛;

2. 運動系統疾病:急性腰扭傷,落枕;

3. 其它:近視眼。

【刺灸法】

刺法:向上斜刺0.5~0.8寸,手腕酸麻,可向肩時放散。

灸法:艾炷灸3~5壯,艾條灸10~20分鐘。

支正穴

[定位] 在前臂背面尺側,當陽谷與小海的連線上,腕背橫紋上5寸。

[解剖] 布有前臂內側皮神經分支,深層橈側有前臂骨間背側神經,以及前臂骨間背側動、靜脈末支。

[主治] 主治頭痛,項強,目眩,頜腫,癲狂,消渴,肘攣,指痛等。

[配伍]

[刺灸法] 直刺0.3-0.5寸。艾炷炊3-5壯;或艾條灸5-10分鐘。

[附註]

小海穴

[定位] 在肘內側,當尺骨鷹嘴與肱骨內上髁之間凹陷處。

[解剖] 尺神經溝中,為尺側腕屈肌的起始部;有尺側上、下副動脈和副靜脈以及尺返動、靜脈;布有前臂內側皮神經,尺神經本干。

〖主治疾病〗 肘臂疼痛,癲癇。

〖人體穴位配伍〗 配手三里穴治肘臂疼痛。

〖刺灸法〗 直刺0.3~0.5寸。

〖附註〗 手太陽經所入為「合」。

小海穴 合穴,屬土。

肩貞穴

[定位] 在肩關節後下方,臂內收時,腋後紋頭上1寸(指寸)。

[解剖] 橈神經肌支支配的肱三頭肌長頭, 肩胛下神經支配的大圓肌和胸背神經支配的背闊肌(腱),可深達腋腔。

【功用】清頭聰耳,通經活絡。

【主治病症】

1. 五官科系統疾病:耳鳴,耳聾;

2. 其它:肩關節周圍炎,腦血管病後遺症,頸淋巴結結核,頭痛等。

【刺灸法】

刺法:直刺1~1.5寸或向前腋縫方向透刺,肩部及肩胛部酸脹。有時可有麻電感向肩及指端傳導。

灸法:艾炷灸或溫針灸5~7壯,艾條灸10~20分鐘。

臑俞穴

[定位] 在肩部,當腋後紋頭直上,肩胛岡下緣凹陷中。

[解剖] 在肩胛骨關節窩後方三角肌中,深層為崗下肌;有旋肱後動、靜脈;布有腋神經,深層為肩胛上神經。

[主治] 肩臂疼痛,瘰癧。

[配伍] 配肩髃、曲池治肩臂疼痛。

[刺灸法] 直刺或斜刺0.5~1.5寸。

[附註] 手、足太陽,陽維脈與陽蹺脈交會穴。

天宗穴

[定位] 在肩胛部,當岡下窩中央凹陷處,與第四胸椎相平。

[解剖] 穴下為皮膚、皮下組織、斜方肌筋膜、斜方肌、岡下肌。皮厚, 由第三、四、五胸神經後支的外側皮神經重疊分布。皮下組織內布有旋肩胛動。靜脈的分支。針由皮膚、皮下筋膜穿斜方肌表面的背部深筋膜入該肌, 及其深面的岡下肌。前肌由第十一腦神經一副神經支配, 後肌由臂叢的肩胛上神經支配。

功效 舒筋活絡, 理氣消腫。

主治病症 肩胛酸痛,肩周炎, 肩背軟組織損傷,肘臂外後側痛,上肢不舉,頸項頰頷腫痛,乳癰,乳腺炎,胸脅支滿,咳嗽氣喘,咳逆搶心,乳腺炎。

操作 刺法:直刺或斜刺0.5~1寸, 局部酸脹,針感穿過肩胛傳導至手指。

灸法: 艾炷灸或溫針灸3~5壯, 艾條灸10~15分鐘。

秉風穴

[定位] 在肩胛部,岡上窩中央,天宗直上,舉臂有凹陷處。

[解剖] 穴下為皮膚、皮下組織、斜方肌筋膜、斜方肌、岡上肌。皮膚較厚, 由第一、二、三胸神經後支重疊分布。皮下筋膜緻密, 纖維組織發達, 並有纖維束連於皮膚。針由皮膚、皮下組織穿斜方肌表面的背部深筋膜入該肌, 並繼進其深面的岡上肌。前肌由副神經支配, 後肌由肩胛上神經支配。

【特異性】,手三陽、足少陽之交會穴。

【功用】散風活絡,止咳化痰。

【主治病症】

1.運動系統疾病:岡上肌腱炎, 肩周炎, 肩胛神經痛;

2.其它:支氣管炎等。

【刺灸法】

刺法:直刺或斜刺0.5~1寸,局部酸脹。

灸法: 艾炷灸或溫針灸3~5壯, 艾條灸10~20分鐘

曲垣穴

[定位] 在肩胛部,岡上窩內側端,當臑俞與第2胸椎棘突連線的中點處。

[解剖] 穴下為皮膚、皮下組織、斜方肌筋膜、斜方肌、岡上肌。皮膚由第一、二、三胸神經後支的外側皮支重疊分布。斜方肌(腱)由副神經支配, 岡上肌由肩胛上神經支配。該神經有肩胛上動脈伴隨, 經肩胛橫韌帶下方, 至岡上窩內的岡上肌, 並經肩胛頸切跡, 至岡下窩。

功效 舒筋活絡,疏風止痛。

主治病症 岡上肌腱炎,肩胛部拘攣疼痛,肩背痛, 肩關節周圍軟組織疾病。

操作 刺法:直刺或斜刺0.3~0.5寸,局部酸脹。

灸法:艾炷灸或溫針灸3~5壯,艾條灸10~20分鐘。

肩外俞穴

[定位] 在背部,當第1胸椎棘突下,旁開3寸。

[解剖] 穴下為皮膚、皮下組織、斜方肌筋膜、斜方肌、肩胛提肌。皮膚較厚, 由第八頸神經和第一、二胸神經後支的內側皮支重疊分布。皮下筋膜緻密, 有少量脂肪。針由皮膚、皮下筋膜穿斜方肌表面的背深筋膜入該肌, 繼進至肩胛提肌。前肌由副神經支配, 後肌由肩胛背神經支配。兩肌之間有頸橫動、靜脈經過。

【功用】舒筋活絡, 祛風止痛。

【主治病症】

1. 運動系統疾病:頸椎病,肩胛區神經痛,痙攣,麻痹;

2. 其它:肺炎,胸膜炎,神經衰弱,低血壓等。

【刺灸法】

刺法: 向外斜刺0.5~0.8寸,局部酸脹。不可深刺,以防氣胸。

灸法 :艾炷灸或溫針灸3~5壯,艾條灸10~20分鐘。

肩中俞穴

[定位] 在背部,當第7頸椎棘突下,旁開2寸。

[解剖] 穴下為皮膚、皮下組織、斜方肌筋膜、斜方肌、肩胛提肌、小菱形肌。皮膚由第八頸神經和第一、二胸神經後支的外側支分布。皮下筋膜緻密, 纖維呈束狀, 束間有少量脂肪。針經皮膚、皮下組織, 穿斜方肌表面的背部筋膜入該肌, 依序深進其深面的小菱形肌及肩胛提肌相重疊部分。前肌為副神經支配, 後肌為肩胛背神經支配。

【功用】解表宣肺。

【主治病症】

1. 呼吸系統疾病:支氣管炎,哮喘,支氣管擴張,吐血;

2. 其它:視力減退,肩背疼痛等。

【刺灸法】

刺法:斜刺0.5~0.8寸,局部酸脹。注意不可深刺, 以防氣胸。

灸法:艾炷灸3~5壯,或溫和灸10~15分鐘。

天窗穴

[定位] 在頸外側部,胸鎖乳突肌的後緣,扶突後,與喉結相平。

[解剖] 在斜方肌前緣,肩胛提肌後緣,深層為頭夾肌;有耳後動、靜脈及枕動、靜脈分支;布有頸皮神經,正當耳大神經叢的發出部及枕小神經。

〖主治疾病〗 耳鳴,耳聾,咽喉腫痛,頸項強痛,暴喑。

〖人體穴位配伍〗 配列缺穴治頸項強痛。

〖刺灸法〗 直刺0.5~1寸。

天容穴

[定位] 在頸外側部,當下頜角的後方,胸鎖乳突肌的前緣凹陷中。

[解剖] 在下頜角後方,胸鎖乳突肌停止部前緣,二腹肌後腹的下緣;前方有頸外淺靜脈、頸內動、靜脈;布有耳大神經的前支,面神經的頸支、副神經,其深層為交感神經於的頸上神經節

[主治] 耳鳴,耳聾,咽喉腫痛,頸項強痛。

[配伍]配列缺治頸項強痛,配少商穴治咽喉腫痛

[操作] 直刺0.5~1寸。

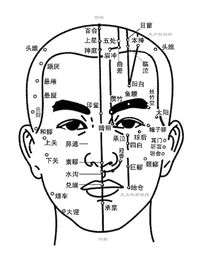

顴髎穴

[定位] 在面部,當目外眥直下,顴骨下緣凹陷處。

[解剖] 在顴骨下頜突的後下緣稍後,咬肌的起始部,顴肌中;有面橫動、靜分支;布有面神經及眶下神經。

[主治] 口眼歪斜,眼瞼(目閏)動,齒痛,頰腫。

[配伍] 配地倉、頰車治口歪;配合谷治齒痛。

[刺灸法] 直刺0.3~0.5寸,斜刺或平刺0.5~1寸。

[附註] (1)手少陽,太陽經交會穴;(2)《圖翼》:禁灸。

聽宮穴

[定位] 在面部,耳屏前,下頜骨髁狀突的後方,張口時呈凹陷處。

[解剖] 有顳淺動、靜脈的耳前支;布有面神經及三叉神經的第三支的耳顳神經。

[主治] 耳鳴,耳聾,聤耳,齒痛,癲狂癇。

[配伍] 配翳風、中渚治耳鳴、耳聾。

[刺灸法] 張口,直刺1~1.5寸。

[附註] 手、足少陽與手太陽經交會穴。

手太陽小腸經穴位治療

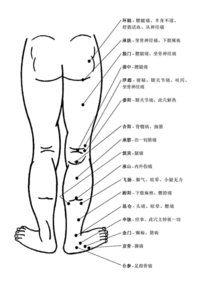

本經發生病變,主要表現為咽痛、下頜腫、耳聾、中耳炎、眼痛、頭痛、扁桃體、失眠、落枕、肩痛、腰扭傷,目黃和肩部、上肢後邊內側本經脈過處疼痛等。

小腸經從小指的外側的少澤穴開始,到耳旁的聽宮穴。小腸經這條經根據它的循行走向可以看到,它主要是治療肩背、頸椎、臉部、耳朵,它的循行走向就是它所主的病症。從第一個穴位開始是少澤穴,凡是在指端末梢的這些穴位都是一些井穴,「井」是源頭的意思,這個穴位開始是從井裡而發,這種穴位治療熱症,所以通常是用刺血的方法效果最好。比如像少澤穴,咽喉痛,發燒了,牙腫了,用三棱針點刺一點少澤穴出一滴血,這些問題就可以當時緩解,但是來講,這些穴位不適合按摩,按摩的效果不是很明顯。

後溪穴:人體的一個大穴,別看在一個很小的位置,但它是人體的一個大穴,它是八脈交會穴。所謂八脈交會穴就可以和人體的其它血脈溝通的。它是跟後背的督脈相通,所以來講,後背上的督脈上的一些疾病,都可以通過按摩這個後溪穴來治療。督脈有腰椎間盤突出、腰痛病,督脈連著大腦,所以有一些神志方面的病,就是經常恐懼、憂慮,神志不清或者記憶力很差,都可以通過調節後溪穴來得到解決,所以後溪穴這個穴位非常重要。另外後溪穴對於治療落枕、肩膀痛都有非常明顯的效果。這個穴位非常深,需要把指甲剪平,然後使勁往裡一按往上一推,一定要推進那個骨縫當中去才有效果。

養老穴:顧名思義,養老穴就是跟老年人關係比較密切。治療眼睛昏花,耳鳴,耳聾這些問題,所以養老穴對於老年人來講是尤其重要的一個穴位,所以一定要把養老穴找准。養老穴很好找,怎麼去找養老穴,把手放平,手心向下,用手指肚摸到這個高骨頭,這骨頭名詞叫尺骨莖突,開始摸到骨頭上這麼一轉,手就凹陷下去了,摸到裡邊的一個凹陷的位置,這個位置就是養老穴。養老穴是獻給父母的一個穴位,可以防止眼花耳聾不有老年人的高血壓。這個穴位有很好的輔助的療效。

支正穴:「支」是旁支的支,「正」是正統的正,這個五臟當中誰為正?都把心臟作為君主之官,它作為正。支正主是小腸經通到心臟的穴位,所以它叫支正。另外一方面,心臟和小腸是相表裡的,(它倆是可以相互通的),所以這個小腸經與心臟之間的一個絡穴。絡穴是聯絡的意思,它是一個絡穴。支正穴有一個特殊的功效,它可以治療人體的贅生物。長了一個瘊子,有了扁平疣,只要按摩支正穴就可以解決。有人說了想把這個醫理搞得更明白一點,為什麼會產生這些贅生物,這些贅生物在中攻里邊講就叫痰結,就是濕氣結在一起結成這些東西了,叫痰濕所結。另外一方面有氣鬱之症,就是生了一些氣,然後體內的痰濕凝結成這些贅生物。還有脂肪瘤也是這些東西,都是人體的痰結。通過按摩支正穴,為什麼會有這個效果呢?因為支正穴呢可以從心臟那裡吸取一些血液和能量,然後衝擊小腸經,人體的消化功能不好,痰濕就會消化不出去,如果小腸的功能增強了,痰濕能夠被及時的化解掉,就不會產生這些贅生物,所以支正它就可以化解體內痰濕的贅生物。

小海穴:在尺骨鷹嘴與肱骨內上髁之間,用手一撥動,手指就會發麻就找著這個穴(小海)了。手指怎麼撥動也不發麻,證明這條經絡有點虛弱了,氣血不通了,心臟供血能力差,所以小腸經也是心臟的一個晴雨表,小腸經傳導差就證明心臟供血能力弱了。按摩這個小海,撥動它,增加它的傳導力也可以增強心臟的力量。小海穴是這條經絡的合穴,中醫講合治臟腑,就是說,合穴可以治療本經的臟腑,它可以治療小腸本身的臟腑的問題,所以按摩小海穴可以調節小腸的功能。消化能力弱了,吃完飯以後不消化,堵在裡邊了,揉小海穴可以增強人體的消化能力。另外一方面,小海穴是合穴屬土,本身小腸經是屬火的,火能生土,它是把本經上的火氣散到脾經上去了,所以它可以增強脾經的力量。另外方面呢,通過揉這條穴可以去人體的躁火,人體的火症都可以通過這條經散掉。

天宗穴:天宗這個穴是一個大穴,因為在後背肩胛骨的凹陷處,用手一點很痛而且會感測到整個肩膀,酸脹的感覺很明顯,這個穴位可以防治婦女的乳腺問題。而且防治肩膀酸痛,防治心血管方面的疾病,防治肺部方面的疾病,都有很好的作用。

聽宮穴:這個穴位就在耳平前邊一厘米的位置,這個穴位怎麼找?我們張口的時候它是凹陷的,一張嘴它凹陷就是這個穴位,聽是聽到聲音,宮是中國文化中五音的首音叫宮,聽宮這個穴位可以聽到聲音,隱意就是可以告訴你這個穴位可以治療耳部方面的疾患。耳聾、耳鳴、聽力下降,都可以點揉聽宮得到改善。

參看

人體穴位專題

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

腧穴相關電子書

人體穴位圖

| 互動版人體穴位圖 | 穴位功能說明圖 | 十四經脈穴位圖 | 人體穴位圖黑白大圖 |

| 關於「手太陽小腸經穴」的留言: | |

|

老師們:早上好! 我刚发现手太阳小肠经里没有穴详解这部分哦。 | |

| 添加留言 | |