糖酵解

(重定向页面到细胞呼吸) |

|||

| (3個中途的修訂版本沒有顯示) | |||

| 第1行: | 第1行: | ||

| - | + | {{百科小图片|bkb6g.jpg|[[糖酵解]]详细过程}}{{百科小图片|bkb6h.jpg|}} | |

| + | '''糖酵解'''(glycolysis)这一名词来源于希腊语glykos的词根,是甜的意思。lysis是分解或解开的意思。糖酵解过程被认为是生物最古老、最原始获取能量的一种方式。在自然发展过程中出现的大多数较高等的生物,虽然进化为利用有氧条件进行生物氧化获取大量的自由能,但仍保留了这种最原始的方式。 | ||

| + | ==过程== | ||

| + | 糖酵解是指在氧气不足条件下,[[葡萄糖]]或[[糖原]]分解为[[乳酸]]的过程,此过程中伴有少量ATP的生成。这一过程是在[[细胞质]]中进行,不需要氧气,每一反应步骤基本都由特异的酶[[催化]]。在[[缺氧]]条件下[[丙酮]]酸则可在[[乳酸脱氢酶]]的催化下,接受[[磷酸]]丙糖脱下的氢,被还原为乳酸。 | ||

| + | |||

| + | 而有氧条件下的糖的氧化分解,称为糖的有氧氧化,丙酮酸可进一步氧化分解生成[[乙酰]]CoA进入[[三羧酸循环]],生成CO2和H2O。 | ||

| + | |||

| + | 糖的有氧氧化和糖酵解在开始阶段的许多步骤是完全一样的,只是分解为丙酮酸以后,由于供氧条件不同才有所分歧。 | ||

| + | |||

| + | 糖酵解总共包括10个连续步骤,均由对应的酶催化。 | ||

| + | |||

| + | 总反应为:葡萄糖+2ATP+2ADP+2Pi+2NAD+ ——>2丙酮酸+4ATP+2NADH+2H++2H2O | ||

| + | |||

| + | 丙酮酸(CH3COCOOH)+2NADH —可逆—>乳酸(CH3CHOHCOOH)+2NAD+ | ||

| + | |||

| + | 糖酵解可分为二个阶段,[[活化]]阶段和放能阶段。 | ||

| + | ===活化阶段=== | ||

| + | (1)葡萄糖磷酸化 | ||

| + | |||

| + | 葡萄糖氧化是[[放能反应]],但葡萄糖是较稳定的[[化合物]],要使之放能就必须给与活化能来推动此反应,即必须先使葡萄糖从稳定状态变为活跃状态,活化一个葡萄糖需要消耗1个ATP,一个ATP放出一个[[高能磷酸键]],大约放出30.5kj自由能,大部分变为热量而散失,小部分使磷酸与葡萄糖结合生成葡萄糖-6-磷酸。催化酶为己糖[[激酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (2)葡萄糖-6-磷酸重排生成[[果糖]]-6-磷酸。催化酶为葡萄糖磷酸[[异构酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (3)生成果糖-1、6-[[二磷酸]]。催化酶为6-[[磷酸果糖激酶]]-1。 | ||

| + | |||

| + | 1个葡萄糖[[分子]]消耗了2个ATP分子而活化,经酶的催化生成果糖-1,6-二磷酸分子。 | ||

| + | ===放能阶段=== | ||

| + | (4)果糖-1、6-二磷酸断裂成3-[[磷酸甘油醛]](glyceraldehyde 3-phosphate)和[[磷酸二羟丙酮]],催化酶为[[醛缩酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (5)磷酸二羟丙酮很快转变为3-磷酸甘油醛。催化酶为[[丙糖磷酸]]异构酶。 | ||

| + | |||

| + | 以上为第一阶段,1个C的葡萄糖转化为2个C化合物PGAL,消耗2个ATP用于葡萄糖的活化,如果以葡萄糖-1-磷酸形式进入糖酵解,仅消耗一个ATP。这一阶段没有发生[[氧化还原]]反应。 | ||

| + | |||

| + | (6)3-磷酸甘油醛氧化生成1、3-[[二磷酸甘油酸]](1,3-diphosphoglycerate),释放出两个电子和一个H+, 传递给[[电子受体]]NAD+,生成NADH+ H+,并且将能量转移到高能磷酸键中。催化酶为3-[[磷酸甘油醛脱氢酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (7)不稳定的1、3-二磷酸甘油酸失去高能磷酸键,生成3-[[磷酸甘油酸]](3-phosphoglycerate),能量转移到ATP中,一个、3-二磷酸甘油酸生成一个ATP。催化酶为磷酸甘油酸激酶。此步骤中发生第一次[[底物]]水平磷酸化 | ||

| + | |||

| + | (8)3-磷酸甘油酸重排生成2-磷酸甘油酸(2-phosphoglycerate)。催化酶为磷酸甘油酸[[变位酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (9)2-磷酸甘油酸[[脱水]]生成磷酸烯醇式丙酮酸PEP(phospho-enol-pyruvate)。催化酶为[[烯醇化酶]]。 | ||

| + | |||

| + | (10)PEP将[[磷酸基]]团转移给ADP生成ATP,同时形成丙酮酸。催化酶为丙酮酸激酶。此步骤中发生第二次底物水平磷酸化。 | ||

| + | |||

| + | 以上为糖酵解第二个阶段。一分子的PGAL(phosphoglyceraldehyde)在酶的作用下生成一分子的丙酮酸。在此过程中,发生一次氧化反应生成一个分子的NADH,发生两次底物水平的磷酸化,生成2分子的ATP。这样,一个葡萄糖分子在糖酵解的第二阶段[[共生]]成4个ATP和2个NADH+H+,产物为2个丙酮酸。在糖酵解的第一阶段,一个葡萄糖分子活化中要消耗2个ATP,因此在糖酵解过程中一个葡萄糖生成2分子的丙酮酸的同时,净得2分子ATP,2分子NADH,和2分子水。 | ||

| + | ==限速酶== | ||

| + | 糖酵解的关键酶:有3个,即[[己糖激酶]]、6-磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶,它们催化的反应基本上都是不可逆的。 | ||

| + | |||

| + | 重要性:6-磷酸果糖激酶-1>丙酮酸激酶>己糖激酶 | ||

| + | |||

| + | ATP/AMP比值的高低对6-磷酸果糖激酶-1活性的调节有重要意义。当ATP浓度较高时,6-磷酸果糖激酶-1几乎无活性,糖酵解作用减弱;当AMP累积,ATP较少时,[[酶活性]]恢复,糖酵解作用加强;此外,H | ||

| + | |||

| + | +也可抑制6-磷酸果糖激酶-1的活性,这样可防止[[肌肉]]中形成过量的乳酸。 | ||

| + | ==发现== | ||

| + | 1897年,德国[[生化]]学家 E.毕希纳发现离开活体的[[酿酶]]具有活性以后,极大地促进了生物体内[[糖代谢]]的研究。酿酶发现后的几年之内,就揭示了糖酵解是动植物和微生物体内普遍存在的过程。英国的F.G.霍普金斯等于1907年发现肌肉收缩同乳酸生成有直接关系。英国生理学家A.V.希尔,德国的生物化学家O.迈尔霍夫、O.瓦尔堡等许多科学家经历了约20年,从每一个具体的化学变化及其所需用的酶、[[辅酶]]以及化学能的传递等各方面进行探讨,于1935年终于阐明了从葡萄糖(6碳)转变其中乳酸(3碳)或[[酒精]](2碳)经历的12个中间步骤,并且阐明在这过程中有几种酶、辅酶和ATP等参加反应。 | ||

| + | ==参看== | ||

| + | *[[细胞呼吸]] | ||

| + | [[分类:生物化学]][[分类:生物]][[分类:细胞]] | ||

| + | {{代谢}} | ||

| + | {{导航板-糖酵解酶类}} | ||

在2014年7月28日 (一) 12:55的最新修訂版本

| A+醫學百科 >> 糖酵解 |

糖酵解(glycolysis)這一名詞來源於希臘語glykos的詞根,是甜的意思。lysis是分解或解開的意思。糖酵解過程被認為是生物最古老、最原始獲取能量的一種方式。在自然發展過程中出現的大多數較高等的生物,雖然進化為利用有氧條件進行生物氧化獲取大量的自由能,但仍保留了這種最原始的方式。

目錄 |

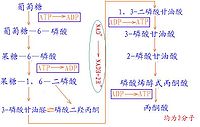

過程

糖酵解是指在氧氣不足條件下,葡萄糖或糖原分解為乳酸的過程,此過程中伴有少量ATP的生成。這一過程是在細胞質中進行,不需要氧氣,每一反應步驟基本都由特異的酶催化。在缺氧條件下丙酮酸則可在乳酸脫氫酶的催化下,接受磷酸丙糖脫下的氫,被還原為乳酸。

而有氧條件下的糖的氧化分解,稱為糖的有氧氧化,丙酮酸可進一步氧化分解生成乙醯CoA進入三羧酸循環,生成CO2和H2O。

糖的有氧氧化和糖酵解在開始階段的許多步驟是完全一樣的,只是分解為丙酮酸以後,由於供氧條件不同才有所分歧。

糖酵解總共包括10個連續步驟,均由對應的酶催化。

總反應為:葡萄糖+2ATP+2ADP+2Pi+2NAD+ ——>2丙酮酸+4ATP+2NADH+2H++2H2O

丙酮酸(CH3COCOOH)+2NADH —可逆—>乳酸(CH3CHOHCOOH)+2NAD+

糖酵解可分為二個階段,活化階段和放能階段。

活化階段

(1)葡萄糖磷酸化

葡萄糖氧化是放能反應,但葡萄糖是較穩定的化合物,要使之放能就必須給與活化能來推動此反應,即必須先使葡萄糖從穩定狀態變為活躍狀態,活化一個葡萄糖需要消耗1個ATP,一個ATP放出一個高能磷酸鍵,大約放出30.5kj自由能,大部分變為熱量而散失,小部分使磷酸與葡萄糖結合生成葡萄糖-6-磷酸。催化酶為己糖激酶。

(2)葡萄糖-6-磷酸重排生成果糖-6-磷酸。催化酶為葡萄糖磷酸異構酶。

(3)生成果糖-1、6-二磷酸。催化酶為6-磷酸果糖激酶-1。

1個葡萄糖分子消耗了2個ATP分子而活化,經酶的催化生成果糖-1,6-二磷酸分子。

放能階段

(4)果糖-1、6-二磷酸斷裂成3-磷酸甘油醛(glyceraldehyde 3-phosphate)和磷酸二羥丙酮,催化酶為醛縮酶。

(5)磷酸二羥丙酮很快轉變為3-磷酸甘油醛。催化酶為丙糖磷酸異構酶。

以上為第一階段,1個C的葡萄糖轉化為2個C化合物PGAL,消耗2個ATP用於葡萄糖的活化,如果以葡萄糖-1-磷酸形式進入糖酵解,僅消耗一個ATP。這一階段沒有發生氧化還原反應。

(6)3-磷酸甘油醛氧化生成1、3-二磷酸甘油酸(1,3-diphosphoglycerate),釋放出兩個電子和一個H+, 傳遞給電子受體NAD+,生成NADH+ H+,並且將能量轉移到高能磷酸鍵中。催化酶為3-磷酸甘油醛脫氫酶。

(7)不穩定的1、3-二磷酸甘油酸失去高能磷酸鍵,生成3-磷酸甘油酸(3-phosphoglycerate),能量轉移到ATP中,一個、3-二磷酸甘油酸生成一個ATP。催化酶為磷酸甘油酸激酶。此步驟中發生第一次底物水平磷酸化

(8)3-磷酸甘油酸重排生成2-磷酸甘油酸(2-phosphoglycerate)。催化酶為磷酸甘油酸變位酶。

(9)2-磷酸甘油酸脫水生成磷酸烯醇式丙酮酸PEP(phospho-enol-pyruvate)。催化酶為烯醇化酶。

(10)PEP將磷酸基團轉移給ADP生成ATP,同時形成丙酮酸。催化酶為丙酮酸激酶。此步驟中發生第二次底物水平磷酸化。

以上為糖酵解第二個階段。一分子的PGAL(phosphoglyceraldehyde)在酶的作用下生成一分子的丙酮酸。在此過程中,發生一次氧化反應生成一個分子的NADH,發生兩次底物水平的磷酸化,生成2分子的ATP。這樣,一個葡萄糖分子在糖酵解的第二階段共生成4個ATP和2個NADH+H+,產物為2個丙酮酸。在糖酵解的第一階段,一個葡萄糖分子活化中要消耗2個ATP,因此在糖酵解過程中一個葡萄糖生成2分子的丙酮酸的同時,淨得2分子ATP,2分子NADH,和2分子水。

限速酶

糖酵解的關鍵酶:有3個,即己糖激酶、6-磷酸果糖激酶-1和丙酮酸激酶,它們催化的反應基本上都是不可逆的。

重要性:6-磷酸果糖激酶-1>丙酮酸激酶>己糖激酶

ATP/AMP比值的高低對6-磷酸果糖激酶-1活性的調節有重要意義。當ATP濃度較高時,6-磷酸果糖激酶-1幾乎無活性,糖酵解作用減弱;當AMP累積,ATP較少時,酶活性恢復,糖酵解作用加強;此外,H

+也可抑制6-磷酸果糖激酶-1的活性,這樣可防止肌肉中形成過量的乳酸。

發現

1897年,德國生化學家 E.畢希納發現離開活體的釀酶具有活性以後,極大地促進了生物體內糖代謝的研究。釀酶發現後的幾年之內,就揭示了糖酵解是動植物和微生物體內普遍存在的過程。英國的F.G.霍普金斯等於1907年發現肌肉收縮同乳酸生成有直接關係。英國生理學家A.V.希爾,德國的生物化學家O.邁爾霍夫、O.瓦爾堡等許多科學家經歷了約20年,從每一個具體的化學變化及其所需用的酶、輔酶以及化學能的傳遞等各方面進行探討,於1935年終於闡明了從葡萄糖(6碳)轉變其中乳酸(3碳)或酒精(2碳)經歷的12個中間步驟,並且闡明在這過程中有幾種酶、輔酶和ATP等參加反應。

參看

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| 關於「糖酵解」的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |