胚胎學/胚層形成

| 醫學電子書 >> 《胚胎學》 >> 人體胚胎學總論 >> 植入和胚層形成 >> 胚層形成 |

| 胚胎學 |

|

|

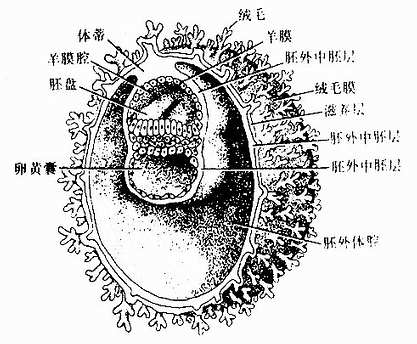

在第二周胚泡植入時,內細胞群的細胞也增殖分化,逐漸形成一個圓盤狀的胚盤(embryonic disc),此時的胚盤由內、外兩個胚層。外胚層(ectoderm)為鄰近滋養層的一層柱狀細胞,內胚層(endoderm)是位居胚泡腔側的一層立方細胞,兩層緊貼在一起(圖20-5)。繼之,在外胚層的近滋養層側出現一個腔,為羊膜腔,腔壁為羊膜。羊膜與外胚層的周緣續連,故外胚層構成羊膜腔的底。內胚層的周緣向下延伸形成另一個囊,即卵黃囊,故內胚層構成卵黃囊的頂。羊膜腔的底(外胚層)和卵黃囊的頂(內胚層)緊相貼連構成的胚盤是人體的原基。滋養層、羊膜腔和卵黃囊則是提供營養和起保護作用的附屬結構。此時期的胚泡腔內出現鬆散分布的胚外中胚層細胞。它們先充填於整個胚泡腔(圖20-5)。繼而細胞間出現腔隙,腔隙逐漸匯合增大,在胚外中胚層內形成一個大腔,稱胚外體腔。胚外中胚層則分別附著於滋養層內面及卵黃囊和羊膜的外面,羊膜腔頂壁尾側與滋養層之間的胚外中胚層將兩者連接起來。稱體蒂(body stalk)(圖20-8)。

圖20-8 第3周初胚的剖面

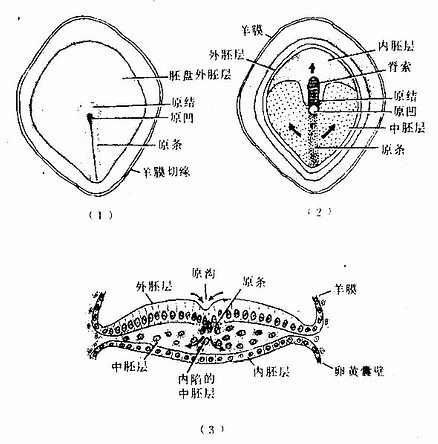

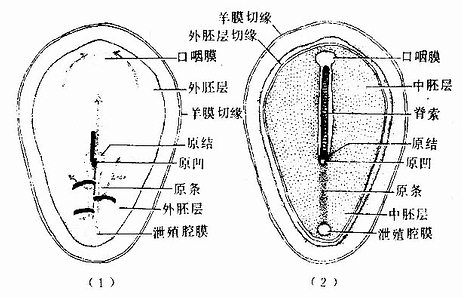

至第3周初,胚盤外層細胞增殖,在胚盤外胚層尾側正中線上形成一條增厚區,稱原條。原條(primitive streak)的頭端略膨大,為原結(primitive node)(圖20-9)。原條的出現,胚盤即可區分出頭尾端和左右側。繼而在原條的中線出現淺溝,原結的中心出現淺凹,分別稱原溝和原凹。原條深面的細胞則逐漸遷移到內外胚層之間,形成鬆散的間充質。原條兩側的間充質細胞繼續向側方擴展,形成胚內中胚層(intraembryonic mesoderm),它在胚盤邊緣與胚外中胚層續連。從原結向頭側遷移的間充質細胞,形成一條單獨的細胞索,稱脊索(notochord),它在早期胚胎起一定支架作用(圖20-9,20-10)。脊索向頭端生長,原條則相對縮短,最終消失。若原條細胞殘留,在人體骶尾部可分化形成由多種組織構成的畸胎瘤。

圖20-9 第16天胚盤示原條、中胚層和脊索的形成

(1)胚盤背面觀(2)切除外胚層,示中胚層和脊索(3)通過原條的胚盤橫切,示中胚層形成

圖20-10 第18天胚盤

(1)胚盤背面觀,示中胚層的形成和細胞遷移方向 (2)切去外胚層,示中胚層及脊索

| 關於「胚胎學/胚層形成」的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |