膏肓穴

| A+醫學百科 >> 人體穴位 >> 膏肓穴 | 人體穴位圖 |

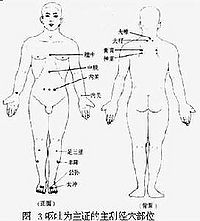

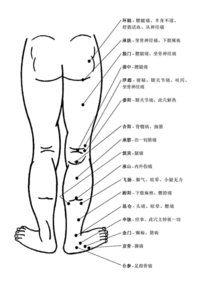

膏肓穴 Gāo huāng(BL43)尋找穴位時通常採用俯臥姿勢,膏肓穴位於人體的背部,當第四胸椎棘突下,左右四指寬處(或左右旁開三寸),肩胛骨內側,一壓即疼。指壓此穴,可以治療肩膀肌肉僵硬、酸痛。具體細節請參閱相關網頁:「按摩治療肩膀肌肉僵硬、酸痛」。

目錄 |

視頻:膏肓穴按摩

概述

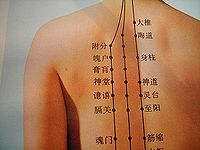

取穴方法:該穴位於背部,當第4胸椎棘突下,旁開3寸。

解剖: 在肩胛骨脊柱緣,有斜方肌、菱形肌,深 層為髂肋肌;有第四肋間動、靜脈背側支及頸橫動脈降

支;布有第三、四胸神經後支。

刺灸法: 斜刺0.5~0.8寸。

名解:膏,膏脂、油脂也。肓,心臟與膈膜之間也。膏肓名意指膜中的脂類物質由此外輸膀胱經。穴外輸膀胱經的氣血物質為心臟與膈膜之間的膏脂(此膏肓由五穀精微所化),故名膏肓。(膏脂為提供心火燃燒之柴薪,在火熱作用下所處為液態,今心室燃燒後氣化蒸發的部分在胸腔內壓的作用下隨濕熱之氣外滲體表膀胱經,故名膏肓。)

氣血特徵:氣血物質為較乾燥的濕熱之氣與不溶於水的膏脂。

運行規律:熱氣循膀胱經上行,膏脂出體表後散熱降下行。

功能作用:散熱排脂。

治法:寒則補之或多灸,熱則瀉針出氣。

臨床運用

現代常用於治療支氣管炎、支氣管哮喘、乳腺炎、各種慢性虛損性疾病等。常灸此穴有強身保健、預防疾病的作用。配肺俞主治久咳;配肩井主治肩背痛;配百勞主治虛勞。膏盲穴對應的膀胱正經穴位為厥陰俞穴,它們的氣血物質皆來自心室之外衛心包之中。厥陰俞穴的氣血物質以較高溫度的水濕之氣為主要特徵,而膏盲穴的氣血物質則以乾熱的陽氣和脂類物質為主要特徵。之所以會出現這種情況,是因為膏盲穴所處為外、為高,穴內環境的溫度比厥陰俞穴要低,膏脂之物在厥陰俞穴的較高溫度場中不會凝固,而到了本穴的較低溫度場中之後則會散熱冷卻凝固。脂類物質在本穴的散熱冷凝為本穴氣血變化的主要特徵,故名之為膏盲穴。

重要穴位

每當形容一個人病無可治時,人們常會用到一個詞:「病入膏肓」。但可能大多數人都不知道,膏肓其實

是中醫里一對重要的穴位。

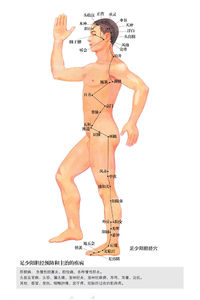

「膏肓穴」在第四、第五胸椎間兩旁三寸(約四橫指)處,屬足太陽膀胱經。唐代藥王孫思邈曾在《千金方》中說:「膏肓能主治虛羸瘦損、五勞七傷及夢遺失精、上氣咳逆、痰火發狂、健忘、胎前產後等,百病無所不療」。比如,得了支氣管炎、支氣管哮喘等慢性疾病,且因久病不愈變得體弱消瘦時,說明身體氣血陰陽均已受損,最適宜取膏肓穴施灸治療,起到扶陽固衛、濟陰安營、調和全身氣血的作用,從而使身體恢復強壯。

保健動作

中醫認為,人體全身的病,統統與膏肓相關。所以,中醫典籍中也曾有「運動膏肓穴,除一身疾」的說法。建議經常伏案、用電腦的人多做下面幾個動作。

1.肘部彎曲,分別向前向後轉搖肩關節各50次,一日三次,這樣可帶動肩胛骨上下旋轉,以運動背部的膏肓穴。

2.兩腳平行站立,兩膝微曲,腰直,胸平,兩手握拳,兩臂緩緩抬起到胸前與肩平,然後用力向後拉至極限,使肩胛骨盡量向脊柱靠攏,擠壓兩側膏肓穴,略停1至2秒鐘,再恢復原姿態,後拉時深吸氣,回收時呼氣,動作在水平面緩慢進行,動作到位,使背後有酸脹、出汗的感覺。

3.把椅子反過來坐,人趴在椅背上,充分展開兩個肩胛,而兩個肩胛骨向後擠壓,就是在擠壓膏肓穴。

這些方法既可益壽延年,還對肩周炎、慢性支氣管炎、肺氣腫、頸椎病有一定的防治作用。

中醫理論

然而,人體背部的膏肓穴,卻可對「病入膏肓」起到預防和治療的作用。「或針勞,須向膏肓及百勞」,是一句膾炙人口的針灸歌賦。百勞是督脈大椎穴的別名,在背部正中第七頸椎與第一胸椎棘突之間。膏肓即膏肓穴,在第四、第五胸椎間旁開三寸(約四橫指)處,屬足太陽膀胱經,是主治各種虛勞及慢疾患的要穴。當久病不愈,身體呈現羸弱消瘦狀態時,最適宜取膏肓穴施灸,可以起到扶陽固衛、濟陰安營、調和全身氣血的作用,從而使身體恢復強壯。唐代藥王孫思邈的《千金方》中說「膏肓能主治虛羸瘦損、五勞七傷及夢失精、上氣咳逆、痰火發狂、健忘、胎前產後等,百病無所不療」。由此可見,膏肓穴在虛勞證的治療上,應用是非常廣泛的。

中醫理論認為,人體背部有主一身陽氣的督脈和貫穿全身的足太陽膀胱經。「背宜常暖」,歷代醫家在背部施行的擦背、捶背、刮痧、擔脊、拔火罐等多種保健養生方法,都有一定的功效。背部除膏肓穴外,還有大椎、身柱、風門、肺俞等重要穴位。每次選用其中的2~3個施行保健灸(用艾條溫和灸10~20分鐘),隔天一次,堅持進行,能防治感冒、咳喘、小兒吐乳等多種病症,對維護心肺功能、提高抗病能力及促進健康長壽,均十分有益。

針灸應用

膏肓灸法是中醫針灸學中一種傳統的特種灸法,最早見載於《千金要方》卷三十第七,後人集為《膏肓灸法》二卷。此法之獨特處在於首先強調取膏肓穴的體位姿勢,務必使兩肩胛骨充分分離,「筋骨空處,按之患者覺牽引胸肋中、手指痛,即真穴也。」其次,施灸壯數宜多,「灸至百壯千壯」 。結合現代臨床的具體情況,一般以十多壯為宜,本組病例灸十三壯。其三,灸完膏肓穴後必須灸氣海、足三里三穴,「以引火氣實下」 ,防氣火壅盛於上。考之,膏肓穴不見於《明堂》、《甲乙》二經,後人將其列屬於膀胱經。昔秦緩不救晉侯之疾,是病入膏肓之故。孫思邈曰:「時人拙,不能求得此穴,所以宿疾難譴,若能用心方便,求得灸之,無疾不愈矣。」《針灸大成》云:「(灸膏肓穴)主治陽氣虧弱,諸風固冷……」用以治風關痛,通過艾灸膏肓,並配合氣海等穴,激發經氣,溫通經絡,補火祛寒,散風逐濕,扶正達邪,標本兩顧。對於風濕寒性關節痛誠為捷要之法。

膏肓灸法雖操作略為繁瑣,且有艾煙熏燎之不便,但對此類尚缺少特效療法之頑疾仍不失為良法。

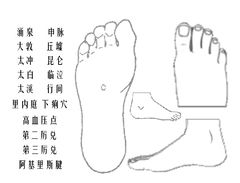

操作方法:先膏肓穴以大艾炷灸,每次壯;再使患者平臥,取氣海、足三里三穴,大艾炷各灸七壯。若需加灸至陰穴,則與灸膏肓穴同時進行,小艾炷兩側各七壯。每天一次,十五天為一療程,療程間休息三天。

取膏肓穴法:患者平坐床上,屈膝抵胸,前臂交叉,雙手扶於膝上,低頭,面額抵於手背,使兩肩胛骨充分張開,在平第四胸椎棘突下,肩胛骨內側緣骨縫處按壓,覺胸肋間困痛,傳至手臂,即是膏肓穴,掐痕做標記。

人體穴位專題

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

腧穴相關電子書

人體穴位圖

| 互動版人體穴位圖 | 穴位功能說明圖 | 十四經脈穴位圖 | 人體穴位圖黑白大圖 |

參看

| 關於「膏肓穴」的留言: | |

|

目前暫無留言 | |

| 添加留言 | |